云南寄生蟲病防治所專家董學書:和蚊子68年的“愛恨情仇”

2019-07-16 11:16:49

來源:新華每日電訊

分享到

董學書正在觀看蚊籠里的蚊子生長情況。本報記者嚴勇攝

董學書帶上設(shè)備去采集蚊蟲標本。走在路上,鍋碗瓢盆叮當作響。

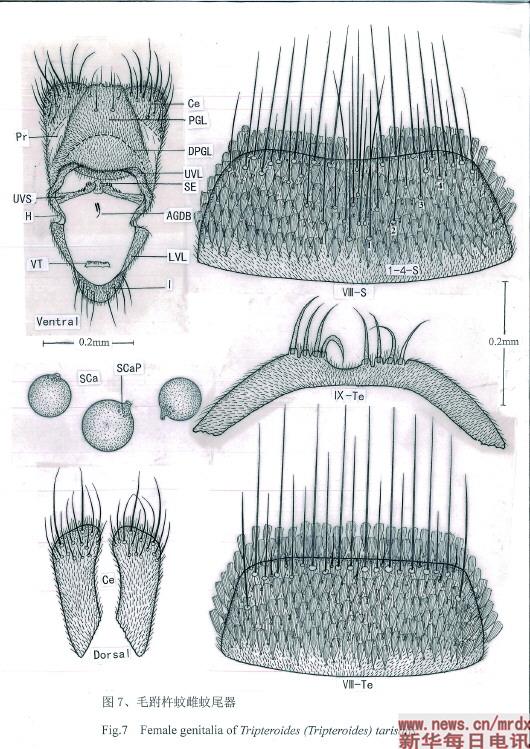

董學書畫的蚊子工筆畫。除署名外,圖片均由云南省寄生蟲病防治所提供

“蚊子很毒,靠叮人傳播疾?。晃米佑趾芸蓯?畫出來后美得很!”對于這個打了60多年交道的“老伙計”,董學書如此評價。

世界上有3000多種蚊子,中國占了400余種。云南因其獨特的地理氣候環(huán)境,成了它們“理想”的滋生地,種類達到300多種。在這數(shù)百種蚊子中,有8種是云南瘧疾傳播的主要媒介。

從蚊種調(diào)查、標本采集,到養(yǎng)蚊子、畫蚊子……上世紀60年代以來,董學書就一直在從事蚊蟲分類研究事業(yè);83歲高齡的他,在退休后的23年時間里,依然堅守工作崗位,與蚊子“不離不棄”。

畫蚊子,專著驚到了國外同行

蚊子尾器有很多細微的部分,毛發(fā)長短、粗細、斑點大小都得在檢索圖上清楚呈現(xiàn)。這就要求他必須不斷調(diào)節(jié)焦距,反復比對標本。“一橫就是一橫,一點就是一點,錯了就會誤導別人”

放好玻片、調(diào)準焦距,一邊瞄著顯微鏡,一邊握筆作畫……在云南省寄生蟲病防治所的一間辦公室里,董老正埋著頭畫蚊子。

落筆之前,董老對著顯微鏡反復比對標本。為了減少偏差,他特意挪開風扇,整個辦公室里只聽得見筆落在紙上沙沙的聲音。

1996年,董老光榮退休??赊k理完退休手續(xù)的第二天,辦公室又出現(xiàn)了他瘦小而忙碌的身影,查找文獻資料、制作蚊蟲標本、講解蚊蟲分類鑒別……

“跟蚊子打了一輩子交道,停下來反而不習慣。”董老說。

因檢索圖的需要,畫蚊子成了他的主要工作之一。

“做蚊蟲分類鑒別研究,還得靠那一幅幅圖。”董老說,雄蚊尾器作為蚊種的主要鑒別特征,必須一點一點描摹出來,容不得半點馬虎。

對于沒學過畫畫的董老來說,畫蚊子的過程極其艱辛。蚊子尾器有很多細微的部分,毛發(fā)長短、粗細、斑點大小都得在檢索圖上清楚呈現(xiàn)。這就要求他必須不斷調(diào)節(jié)焦距,反復比對標本。“一橫就是一橫,一點就是一點,錯了就會誤導別人。”

有時,因為一個小差錯,董老要畫上很多次。摸索到經(jīng)驗之后,他先作草圖,畫出大致輪廓之后再慢慢補充細節(jié)。錯了的部分若不影響鑒別,就拿刀片輕輕刮掉;偏差較大的地方只能作廢重新下筆。

遇到復雜的一幅圖,董老要花上3到5天時間。當天畫不完的部分,他還會一個人來到辦公室加班,圖畫好了回家才能睡得踏實。

日復一日,董老的蚊子越畫越順,也越畫越好。不過,因為長期埋頭工作,他的頸椎出了問題。一回到家,脖子總是會有些難受??傻诙?他又會準時出現(xiàn)在顯微鏡前。

2010年,耗費近6年時間的《云南蚊類志(上卷)》正式出版。2400余幅有關(guān)蚊蟲尾器的“工筆畫”如同鐫刻一般,過來交流學習的外國專家對此驚訝不已,爭著搶著要把書帶回去。

有一天,董老從外國文獻上得知了雌蚊尾器也可用來鑒別蚊種,極度興奮的他又開始了全新的研究工作。

親友曾多次喊他出去旅游,董老卻放不下手頭的工作。近年來,為了防治登革熱,他又把主要精力放在覆蚊的研究上。相關(guān)成果《中國覆蚊屬》將于今年國慶節(jié)前后出版。

尋蚊子,斗罷毒蛇遇猛獸

將采集蚊蟲標本的特殊裝備收拾齊全,放進一個布袋里,隨手往背上一甩,董老便開始了他的標本采集之旅。走在路上,鍋碗瓢盆叮當作響,路人甚至以為他是一個撿破爛的老頭

畫圖之前需要有成套的蚊蟲標本,包括幼蟲和成蚊。沒有標本,蚊媒傳染病的防治工作也就無從談起。但是大多數(shù)蚊子都是分布在野外,蹤跡難尋。

云南地理氣候特殊,生物多樣性豐富,是我國蚊類區(qū)系和物種分布的核心地帶,也是蚊媒傳染病較多的省份。每年3到11月,到了蚊蟲出沒的季節(jié),董老會深入到偏遠荒僻的村寨,開展蚊種調(diào)查,足跡遍布云南12個州市,近60個縣。

云南低到70多米的河谷地帶,高到2000多米的高寒山區(qū),蚊蟲都有可能滋生。這對研究傳染病昆蟲出身的董老來說,無疑就是一個最大的“礦藏”。每年剛開春,他就和同事們?nèi)ヒ巴獠杉瘶吮?一去便是大半年,到蚊子越冬了才回來。

一個鐵瓢,配上長短不一的木柄、一個可折疊的掃網(wǎng)、一個普通的吸蚊管、一些廢棄不用的塑料瓶——這是他們傳承多年用來采集蚊蟲標本的“特殊裝備”。

將裝備收拾齊全,放進一個布袋里,隨手往背上一甩,董老便開始了他的標本采集之旅。走在路上,鍋碗瓢盆叮當作響,路人甚至以為他是一個撿破爛的老頭。

來回路上全靠一雙腳,一根扁擔挑兩頭:左邊掛著工具箱,右邊擔著行李和口糧,累了就只能換換肩。最寶貝的東西就是顯微鏡了,董老里三層外三層地保管著。

竹林砍伐之后,留下一個個竹筒,下過雨之后存有積水,這成了蚊子幼蟲的棲息地,隨便拿個瓢一舀,就能采集到標本。然而,對于某些生長在樹洞里的蚊子,過程就會變得困難。除了要學會爬樹,董老有時還得就地取材,砍上幾根木頭,用藤條搭一個簡單的梯子往上爬。

蚊子交配時,會采取“群舞”的方式,這是抓捕成蚊的最佳時間。進網(wǎng)之后,輕輕一折疊,就封住了出口。董老就拿吸蚊管把它們一一吸進來。裝了幾只后,他取出來放進塑料瓶,防止蚊子因亂撞而導致標本受損。

“蚊子它會飛呀,不好抓,但是又想要,急得心癢癢。”董老說,碰到不太好抓的蚊子,只能再等合適時機。

可有時候,蚊子沒抓著多少,倒遇著了毒蛇猛獸。

上世紀70年代,在西雙版納傣族自治州勐臘縣的一個村子,董老正在一片草叢附近采集標本。突然,地上冒出一條眼鏡王蛇,和他的個頭一般高。董老嚇得一動不動,本想挪動步子往后跑,沒想到又被一條母蛇堵住了退路,當時前后夾擊的距離僅有幾米遠。

所幸,沒過幾分鐘,母蛇就往草叢下鉆了過去。看準了機會,董老一個箭步往回跑,才算躲過了毒蛇的攻擊。“當時直冒冷汗,想想還是有些后怕。”他說。

采集標本時,蛇是來回途中的“???rdquo;。竹葉青喜歡攀爬在竹子上,最不容易發(fā)現(xiàn),可每天都要碰上好幾次。為了和毒蛇作斗爭,董老還專門去買了一本書。

邊境線上叢林高密,人煙稀少,一到晚上常有野獸出沒。為了采集標本,他們又不得不冒這個險。伸手不見五指的黑夜里,董老和同事還會撞見一雙雙“發(fā)亮”的眼睛,不是下山的黑熊就是圍獵的豺狼。

面對一切可能出現(xiàn)的危險,董老沒有后退半步。他告訴記者,標本采集工作很辛苦,但很有意義,需要一直延續(xù)下去。

經(jīng)過幾代人的努力,云南寄生蟲病防治所共收集了上萬套蚊子標本,其中有發(fā)現(xiàn)的蚊蟲新種26種,中國新記錄種20余種,成為國內(nèi)最大的蚊類標本館之一,為蚊媒傳染病的研究工作提供了有力支撐。

斗蚊防瘧,鉆豬圈牛棚

天一黑,董老帶著設(shè)備來到豬圈牛棚跟前。捕蚊的過程很簡單,卷起褲腳露出大腿直接誘敵。沒幾分鐘,腿上就招來了很多蚊子。這時,他就會小心翼翼地拿一根吸蚊管把它們吸進來,存放在隨身攜帶的玻璃瓶里

那個外出求學的農(nóng)村娃,怎么會想到自己竟會和討厭的蚊子打上一輩子交道?

1951年,15歲的董學書進入貴陽醫(yī)學院(今貴州醫(yī)科大學)學習,師從我國著名醫(yī)學昆蟲學家孟慶華教授。讀書時,因為學的是傳染病昆蟲專業(yè),跳蚤、虱子、蚊子成了他的研究對象。

三年后,董學書分配到原云南省衛(wèi)生防疫站工作。因為瘧疾防治的需要,工作剛滿兩年,他就來到了當時瘧疾發(fā)病較為嚴重的縣區(qū)之一——西雙版納州勐??h。

也就是在這個地方,云南省瘧疾防治研究所(2001年改為“云南省寄生蟲病防治所”)開始籌建。當時條件艱苦,一間廢棄的土坯房,用幾塊木頭搭起的辦公桌,就成了他們的工作場所。

“知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆。”用董老的話來說,傳染疾病的蚊子就是他們要對付的敵人,想打一場漂亮的戰(zhàn)役,就得先把對方的底細摸清楚。

年紀輕輕就投身到瘧疾防治前線,那一年,他剛好20歲。

瘧疾俗稱“發(fā)擺子”,是由瘧原蟲寄生于人體引起的傳染病,主要由受感染的按蚊叮咬或經(jīng)輸血感染,最初癥狀有發(fā)熱、發(fā)冷、頭痛和寒戰(zhàn)等。

“發(fā)冷時,蓋幾床被子都不行,牙齒還抖個不停。”時隔多年,董老依然記得初次見到瘧疾患者時的場景。

當時,防蚊滅蚊是防控瘧疾的關(guān)鍵措施。可在勐海這個小縣城,按蚊就多達50余種,找出主要的傳播媒介成了當務(wù)之急。“蚊子控制住了,傳播的鏈條也就斷了。”董老解釋。

蚊子在哪,他們的工作地點就在哪。有人專門跑老百姓的臥室,有人負責跑豬圈牛棚。每個星期定時定點抓蚊子,每次15分鐘,早晚各一次。

當?shù)卮鲎迦司劬拥拇迓?原來多是二層竹樓,上面住人,下面養(yǎng)牲畜,一到夏天就容易滋生蚊子。

天一黑,董老就帶著設(shè)備來到豬圈牛棚跟前。臭氣熏天的味道不好聞,但因為蚊子多,董老反而很“喜歡”。

捕蚊的過程很簡單,卷起褲腳露出大腿直接誘敵。沒幾分鐘,腿上就招來了很多蚊子。這時,他就會小心翼翼地拿一根吸蚊管把它們吸進來,存放在隨身攜帶的玻璃瓶里。

沒想到的是,豬圈牛棚都進得去,他們卻被擋在了老百姓的臥室外。

按照當?shù)厣贁?shù)民族的風俗習慣,陌生人不能隨便進出臥室,翻找里面的瓶瓶罐罐,并噴灑殺蟲劑更是不可能。“敵人就在那兒,我們卻攻不進去。”董老苦笑著回憶。

硬闖不行,他們只好去求助村里的“頭人”。道理講通后,滅蚊工作順利了很多。

收集到標本后,蚊種分類鑒定工作就在這間土坯房里進行,通過解剖蚊蟲,看其唾液腺是否存在瘧原蟲。如此循環(huán)往復,兩年時間下來,他們得出了當?shù)匚梅N分布的季節(jié)消長規(guī)律,并確定了當?shù)貍髅蒋懠驳拿浇槲梅N為微小按蚊。

“有些蚊子晚上才出來,白天在睡覺;有的半夜叮人,凌晨2點左右就得格外注意。”董老說,清楚了它們的生活習性和嗜血特點,通過噴灑農(nóng)藥或者掛上浸泡過藥的蚊帳,一定程度上可以預(yù)防瘧疾。

為了引導當?shù)厝罕姕缥梅蜡?下鄉(xiāng)時,他們還會背著一個藥箱,備上些治療頭疼腦熱的常見藥,免費給老百姓看病,有時還會帶上一些小禮品。

通過幾年的蚊種調(diào)查和培訓指導,基層衛(wèi)生組織在當?shù)匾仓饾u建立起來。“要開展瘧疾防治,光靠那么幾個人是不行的,必須得發(fā)動群眾。”他說。

“少吃多餐”,花盡心思養(yǎng)蚊子

長期吸人血的蚊子剛開始不會去吸動物血,為此,董老干脆伸胳膊進去給它們叮咬,只為讓它們飽餐一頓。過不了一會,他的胳膊上就留下了大大小小的包

對于搞蚊蟲研究的人來說,為了獲得更多的實驗蚊種,有一項工作必須做好——養(yǎng)蚊子。

“要讓它們成為可以生產(chǎn)的商品,我想要多少就有多少。”董老解釋。

一開始得少吃多餐,早中晚各一次;隨后逐漸加大食量,并減少次數(shù)……每天,只要一有時間,董老就會跑去他的養(yǎng)蚊室,給幼蟲喂上一點碾碎的魚飼料。“不能放太多,要不然會形成一層油膜,導致幼蟲窒息。”他邊說邊喂食。

用不了幾天,精心呵護下的幼蟲就會長成成蚊,可光養(yǎng)大了還不行,得讓它們自然繁殖并傳宗接代。

雌蚊繁衍之前必須吸血,但嗜血習性“因蚊而異”,得花時間慢慢馴化。長期吸人血的蚊子剛開始不會去吸動物血,為此,董老干脆伸胳膊進去給它們叮咬,只為讓它們飽餐一頓。過不了一會,他的胳膊上就留下了大大小小的包。

老讓它叮人不是長久之計,小白鼠后來被派上了用場。不過,碰到特別“挑食”的蚊子,董老自有一套辦法:使勁餓它。“不吃沒關(guān)系,餓上幾天就好了。”

好不容易改變了蚊子的嗜血習性,可自然交配又讓他犯了難。和其他蚊種不一樣,按蚊需在空中“群舞”的狀態(tài)下完成自然交配。但長期待在蚊籠的蚊子,怎么也“群舞”不起來。

董老整天待在養(yǎng)蚊室里,幾乎到了茶飯不思的地步。心急的時候,他就用手使勁拍打蚊籠。蚊子受到驚嚇,四處亂飛。這讓他看到了一點希望。

“雄蚊飛起來后會發(fā)出一種聲音,雌蚊也就收到了交配的信號。”董老后來嘗試把蚊籠加大,“群舞”的效果愈加明顯,他總算松了一口氣。

微小按蚊的成功馴化歷時兩年,如今,很多蚊種不再需要去野外采集,養(yǎng)蚊室里就能源源不斷地供應(yīng),蚊媒傳染病的相關(guān)研究也就有了保障。

見證了馴化的整個過程,董學書深知其中的不易。為了不讓一只蚊子飛走,他特意在養(yǎng)蚊室里安了三道紗窗門。

生命不息,斗蚊不止。董老和蚊子整整糾纏了68年。

“蚊子是一種可以變異的昆蟲。蚊蟲研究事業(yè)絕對不能丟,還要長期做下去。”這是他經(jīng)常告誡學生的一句話。

根據(jù)《全國消除瘧疾工作方案(2016年-2020年)》,到2020年,全國要實現(xiàn)消除瘧疾目標。然而,云南毗鄰的東南亞國家是瘧疾高度流行區(qū),須重點防控境外瘧疾輸入再傳播。

為此,董老的蚊蟲研究范圍又拓展到了與云南接壤的幾個東南亞國家。“如果身體還允許,我希望再用個幾年時間把這些地方的媒介蚊種調(diào)查清楚。”

如今,一到周末,董老還會乘公交車出去采標本。學生外出的時候,也會被他要求帶蚊子回來。“婦女節(jié)活動那天,我就按照老師的吩咐,背著采蚊子的瓶瓶罐罐出發(fā)了。”學生吳林波苦笑著說。

平時忙于工作,董老很少有機會回家。父母過世的時候,忙著野外調(diào)查的他都沒能及時趕回去。今年年初時,董老特意帶著全家人回老家待了幾天。兒時的房屋早已變了模樣,可外出求學時的初心卻還在心頭激蕩。

他一直記得,離家時,父親曾說了一句話:你去外面做點事情。

如今,大半輩子過去,正如父親所希望的那樣,他總算是做成了一件事。(記者嚴勇、何春好、秦晴)

返回頂部